秋田県立大学 公立大学

時代の変化に対応できる問題解決能力と、自ら能力を磨くことができる基礎的能力を兼ね備えた人材の育成

「システム科学技術学部」と「⽣物資源科学部」の2つの技術系学部を有し、時代の変化に対応できる問題解決能⼒と⾃ら能⼒を磨くことができる基礎的能⼒を兼ね備えた⼈材の育成を⾏っています。

【秋⽥県⽴⼤学の特⻑】

◆少⼈数教育

教員⼀⼈あたりの学⽣数が約8⼈と細やかな指導が可能な「少⼈数教育」

実験・実習の多い理工系。少人数教育では実験機器や分析機器に触れる機会も多く、経験値を多く積むことができます。また教職員と学⽣の距離も近いので勉強や⽣活の悩みを相談しやすくサポートを受けやすい環境が整っています。

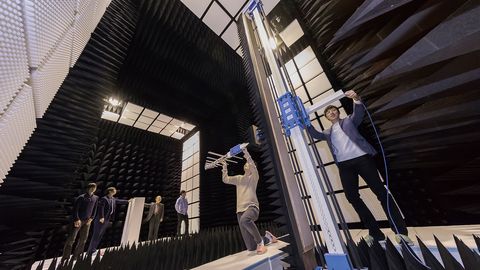

◆学⽣⾃主研究

1年⽣のうちから⾃分の興味のあることを研究できる「学⽣⾃主研究」では、教員や先輩が研究をバックアップ!研究を進めていく上で必要な「研究スペース」「研究資⾦」も大学から提供を受けられます!

◆万全の就職⽀援体制

少⼈数だからキャリア⽀援も⼿厚い対応︕模擬⾯接や書類の添削指導はもちろん、1年⽣の段階から卒業後を⾒据えたキャリア教育を⾏います。

6年連続100%達成!※

※2023年3月卒業生実績・就職率 100%(内訳:就職希望者数279名、就職決定者数279名)

2018年3月~2022年3月卒業生実績・就職率 100%(内訳:就職希望者数1402名、就職決定者数1402名)

トピックス

2024.03.01

学生自主研究のココがスゴい!

多くの理系大学と同様に秋⽥県⽴⼤学でも研究室に配属されて本格的な研究を行うのは3年生の秋頃です。これまでみなさんが経験してきた探求活動や夏休みの⾃由研究と⼤学の研究では「研究テーマ設定の仕⽅」や「研究の⽅法」、「研究を行う上でのルール」など、すべてにおいて次元が異なります。それらに加え、研究機器の使い方を1年⽣のうちに⾝につけておくと本格的な研究スタートラインである3年生になったときに圧倒的に有利なのは言うまでもありません。

しかも、実験スペースや研究機材はもちろんのこと、指導教員にアドバイザーの先輩、研究費まで制度としてきちんとサポート体制が整っているから⼊学直後に安心して始めることができます。

やりたいことが漠然としていたのに、学⽣⾃主研究で取り組んだテーマにのめりこみ、それが卒業研究になったというのはよくある話。中には学⽣⾃主研究がきっかけで⼤学院に進学し、その後⼤学の教員になった⼈や、学生自主研究の指導教員だった先生の研究室に進み、その先生と一緒に国の推進する最先端の研究プロジェクトに大学院生ながら研究員として参加した先輩も。

2024.03.01

先輩が学びをサポート!数学・物理駆けこみ寺(システム科学技術学部)

機械や情報工学、建築など工学系の学問を学ぶシステム科学技術学部では、授業や研究活動において数学や物理の知識が大切。そこで、本荘キャンパスでは、学生からの数学・物理等の質問や相談に、上級生の「ピアチューター」が応える「数学・物理駆けこみ寺」という取り組みを行っています。

この取り組みは「数学や物理の学力をもっと向上させたい」、「数学や物理の勉強方法を教えて欲しい」といった学生の声をもとに、2015年12月より始動。ピアチューターは、学生たちが自由に勉強できる空間「ラーニングコモンズ」を利用して担当する科目への質問・相談に応えたり、入学予定の高校生の学びをサポートしたりと、活発な勉強会を行っています!

▽秋田県立大学大学案内パンフレットはこちらから!

https://www.akita-pu.ac.jp/about/pamp/6364

2024.03.01

オリジナルの日本酒を開発!純米吟醸酒「究(きわむ)」プロジェクト(生物資源科学部)

「究プロジェクト」は、学生自らが発案・設計・醸造を行い、秋田県立大学オリジナルの日本酒を開発するプロジェクトで、10年以上メンバーを変えながら続いています。

このお酒は本学フィールド教育研究センターの圃場で育てられ、学生自身の手で収穫した秋田県オリジナル酒米「秋田酒こまち」と、本学と株式会社秋田今野商店が共同で開発したこうじ菌「吟味(ぎんあじ)」を使用しています。酵母は毎年コンセプトに合わせて学生自ら開発しています。また、大学から一番近い酒造メーカーでもある那波商店さんにご協力をいただき、製麹や秋田流生酛造りによる仕込み、上槽までの一連の作業を行っています。

完成したお酒はすっきりとした飲みやすい味わいが特長となっており、卒業式の日にあわせて販売されます。

▽究プロジェクトの詳細はこちらから!

https://web-pamphlet.jp/akita-pu/2022p/html5.html#page=15

2024.03.01

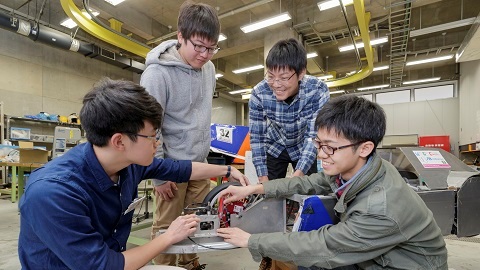

創造工房(本荘キャンパス)

創造工房は学生の自主的・創造的な“ものづくり”の活動拠点です。施設内部には工作道具や消耗品だけでなく、測定器やコンピュータなどプロも驚くような様々な機器がずらりと並んでいます。

施設の使用に関する講習を受けた学生にはライセンスカードが発行され、ライセンスカードを持っている学生は消耗品も含め自由に使えるようになります。

学生自主研究はもちろんですが、サークル活動の場にもなっています。また、ものづくりを楽しむ目的で学内向けの「ものづくりコンテスト」も開催しています。このコンテストではものづくりを楽しむだけでなく、アイデアを具現化する力や技術などが培われます。また、地域の子どもたちにものづくりの楽しさを伝える「夏休み科学教室」などを定期的に開催することで、地域や社会とのつながりを通じて人間力の向上にも役立っています。

▽創造工房運営ページはこちらから!

https://www.akita-pu.ac.jp/system/sozokobo/Top.html

2024.03.01

お家で秋田県立大学の学びの特色や魅力を体感しよう!「Kenstagram(ケンスタグラム)」

来学していただく形式ではなく、オンラインで秋田県立大学の学びの特色や魅力を体感していただける特設サイト「Kenstagram(ケンスタグラム)」を開設しました!

本学のキャンパスライフをさまざまな写真や動画でみなさんへお届けします。

ぜひ、大学案内パンフレットとあわせてお楽しみください!

【主なコンテンツ】

●VR MOVIE

●MOVIE

●INSTAGRAM

●STREET MOVIE

●KENDAI DATA

●EBOOKS

…など

▽秋田県立大学特設サイト「Kenstagram」はこちらから!

https://www.akita-ebooks.jp/kenstagram/

▽秋田県立大学大学案内パンフレットはこちらから!

https://www.akita-pu.ac.jp/about/pamp/6364

募集内容・学費(2024年4月実績)

秋田県立大学の募集内容や学費をチェックしておこう!

システム科学技術学部

機械工学科

| 学科の特長 | 地球資源・エネルギーの有効活用による、人と環境に優しい高度機械システムに関する教育と研究を行います。教育では、機械工学の基礎をなす材料力学、熱力学、流体力学、機械力学を重視し、ものづくりに必要な知識と技術を修得するための授業を行います。また、プロジェクト型授業などを導入し、“機械屋”としてのセンス・実践力を養います。エネルギーシステム、輸送機械、生産システムを対象に社会での機械と人間の役割・責任分担を理解し、システム思考によって個々の専門分野の有機的結合を行います。そして、問題発見・解決型実践的学習を通して、地域の社会基盤を支える実践的技術者の育成を行います。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●4つの力学、製図・実習をはじめとした専門基礎科目の重視 ●実社会で用いられている機械システムを学ぶことによるシステム思考の涵養 ●少人数教育、グループディスカッションによるコミュニケーション能力の涵養 ●プロジェクト型授業を通じた実践力と問題発見・解決能力の涵養 |

| 学べる学問<応用材料力学研究グループ> |

応用材料力学研究グループ ■バイオマスを利用した高分子複合材料の高機能化 ■高分子材料の高度利用 -異種材料接合および塑性加工技術- ■振動現象を用いた機械材料や岩体にあるき裂の評価に関する研究 |

| 学べる学問<先端材料研究グループ> |

先端材料研究グループ ■複合材料と機能性材料の変形・内部損傷過程の解明と予測 ■超急冷技術による材料の組織制御と新しい構造・機能材料の開発 ■ナノ粒子による新機能性材料の創製とその応用に関する研究 |

| 学べる学問<熱流体研究グループ> |

熱流体研究グループ ■熱エネルギーの利用および制御の研究 ■生物・バイオ材料に関する流体科学的及び医工学的な基礎研究 ■燃焼技術の利用および制御の研究 ■植物由来のエネルギーの高度利用の研究 |

| 学べる学問<流体科学フロンティア研究グループ> |

流体科学フロンティア研究グループ ■新規機能性サスペンションや機能性流体開発のための基礎研究 ■超伝導体と磁性流体を用いた高効率アクチュエータの開発 ■機能性流体や磁場を用いた移動搬送装置の研究 |

| 学べる学問<応用機械設計研究グループ> |

応用機械設計研究グループ ■熱流体を利用したエネルギーシステムの効率向上に関する研究 ■放電やプラズマの特性を利用する環境負荷の低い新技術の研究 ■機械的微粉砕を利用した木質バイオマスの利用に関する研究 |

| 学べる学問<先端加工研究グループ> |

先端加工研究グループ ■超音波を援用・利用した精密加工技術の高度化開発 ■MCF(磁気混合流体)スラリーを用いたナノ精度研磨技術の開発 ■微細切削加工における微小径工具の加工プロセス最適化 |

| 活躍が期待される分野 | 輸送用機器の開発、設計/電気機器の開発、設計/熱機器・流体機械の開発、設計/生産技術、品質管理/インフラ設備の運転、保守/セールスエンジニア |

| 定員 | 60名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(工業)※ 一級技術検定受験資格(指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験) 二級技術検定受験資格(実務経験1年以上) ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

知能メカトロニクス学科

| 学科の特長 |

産業を支える技術者の実践的教育や制御を基幹技術とする機械・電子・通信などの分野を融合した応用システムに関する教育と研究を行います。 機械工学と電気電子工学および制御工学を中心とした専門科目や、システム思考に基づいてこれらの技術を組み合わせたメカトロニクスに関する科目について、プロジェクト型実習を中心として少人数教育を実施し、産業分野で応用できる問題発見・解決力を備えた人材を育てることを目標にしています。さらに、メカトロニクスに関する技術を体系的に修得できる学習を履修モデルとして提示し、国際化に対応できるコミュニケーション能力を育成します。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●人間・機械・環境を融合し、他分野も見据えたシステム思考の習得 ●プロジェクト型実習を中心とした少人数教育による実践的技術者の育成 ●最新の研究機器を活用した学生実験や、理解を深めるための演習の実施 ●プレゼンテーション・コミュニケーション能力訓練の機会を多数設定 |

| 学べる学問<知能化機械システム研究グループ> |

知能化機械システム研究グループ ■国際貢献に関連するロボットとメカニカルシステムの開発 ■安全・安心の社会を構築するための簡易計測システムに関する研究 ■メカトロニクス知能制御手法の開発と生体力学柔軟デバイス開発 ■次世代自動車・運転支援システム、交通事故を減らす予防安全研究 ■細胞機能改変による先端医療応用、高度移動型生活支援ロボットの開発 ■人に優しい知能化技術、機械学習の応用化研究とロボットビジョン |

| 学べる学問<制御システム基盤研究グループ> |

制御システム基盤研究グループ ■ロボットや航空機などの複雑なシステムのモデリングと制御の研究 ■量子制御技術による新型生物電子顕微鏡の開発 |

| 学べる学問<応用制御システム研究グループ> |

応用制御システム研究グループ ■ロボットを動かす低速回転で大きな回転力を発生するモータの開発 ■空気中で放電を起こすことによって風を生み出す研究 ■スマートフォンなどに用いられるアンテナ、増幅器などに関する研究 |

| 学べる学問<先進物性デバイス研究グループ> |

先進物性デバイス研究グループ ■温度差や電磁波、室内光など微小な環境エネルギーを活用する環境発電技術をはじめとする環境エレクトロニクス分野に関する材料・プロセス・デバイス・回路の研究 ■偏光発光液晶、可変回路格子、光計測応用、ミリ波・テラヘルツ波応用など液晶デバイスの新しい応用開拓の研究 |

| 活躍が期待される分野 | 制御・計測、メカトロ設計/生産技術、品質管理/デバイス開発、設計/電子、制御システム設計/情報、通信システム設計/システムエンジニア/セールスエンジニア |

| 定員 | 60名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(工業)※ 一級技術検定受験資格(指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験) 二級技術検定受験資格(実務経験1年以上) 電気通信主任技術者試験(「電気通信システム」試験科目免除) ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

情報工学科

| 学科の特長 | 現在、私たちの身の回りにあるスマートフォン、家電製品、自動車、建築物などには多くのコンピュータや情報機器が組み込まれ、高度な情報技術が活用されています。本学科では、情報工学を基盤として、現実世界の多種多様で大量な情報を活用して、人を援ける賢い情報システムを創出できることを目的とした教育と研究を行います。標準的な情報工学の学問を基礎に、IoT、AI(人工知能)、データサイエンス、実世界情報処理に重点を置いたカリキュラムを組んでいます。また、農業・生活支援・健康・交通・エネルギー等の分野において、社会の幅広いニーズを満たす情報システムを設計・開発・運用できる実践的な人材の育成に力を入れます。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

● 日常の生活と生産の場に欠かせない情報技術の基礎と応用をバランス良く学修 ● 知的な人間支援を実現するために必要となる、メディア情報処理、知能情報処理、情報ネットワークシステムに関する専門知識・技術を重点的に修得 ● 社会の幅広いニーズを満たす情報システムを設計・開発・運用できる能力の修得 ● プロジェクト型実習を通した、様々な産業分野で活躍できる情報技術者が備えるべき実践力の醸成 |

| 学べる学問<情報システム研究グループ> |

情報システム研究グループ ・新しいサービス・価値発見のためのシステムデザイン思考の研究 ・様々なサービスが実装できる、アーキテクチャシステム思考の研究 ・農業・交通・エネルギー等のデータの集積・活用を通したサービス実行基盤の構築に関する研究 ・実世界を取り込んだ情報ネットワークとコンピューティング技術に関する研究 ・地方創生のためのIoT基盤の構築に関する研究 ・システムソフトウェアに関する研究 ・IoT・クラウド・機械学習におけるセキュリティに関する研究 |

| 学べる学問 <知能システム研究グループ> |

知能システム研究グループ ・言葉や身振りを使って人間と会話する会話ロボットの研究 ・外界を認識・理解するコンピュータビジョン ・人間の感情を理解するヒューマンインターフェイス ・生活支援・農業支援などの応用研究 ・コンピュータの性能を最大限に引き出すための技術の研究 ・自然現象の解析のためのコンピュータシミュレーション ・子ども向けプログラミング教育の教材開発 |

| 学べる学問 <メディア情報処理研究グループ> |

メディア情報処理研究グループ ・聴覚の仕組みを他の感覚との関連性を含めて解明する「聞こえを探る」研究 ・さまざまな音環境を仮想的に合成する「聞こえを創る」研究 ・「音環境を収音・伝送・再生」するための信号処理技術の研究 ・映像中の人・物体などに対する認識・解析とその応用システムの実現 ・深層学習を用いた医用画像の認識とその解析 ・仮想現実感の技術を使った人の視聴覚の知覚についての解明 |

| 活躍が期待される分野 | ITソリューション、ITインフラ設計/映像音響システム設計/情報、通信システム設計/組み込みシステム設計/ソフトウェア開発/システムエンジニア/技術コンサルティング |

| 定員 | 40名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(情報)※ 一級技術検定受験資格(指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験) 二級技術検定受験資格(実務経験1年以上) 工事担任者(ネットワーク接続技術者)(受験科目の一部免除) ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

建築環境システム学科

| 学科の特長 | 「建築学」は、多方面の知識・経験・感性などを総動員して「あらゆる分野を統合する工学芸術」である点が際立った特長となっています。ひとつの住宅設計でも、統合すべき対象は、地域・都市としての空間・環境、あるいは地球環境のスケールまで及ぶ場合もあります。優れた建築空間を実現するためには、建築をシステムとして捉え、幅広い視点で総合的に学び、研究しなければなりません。本学科では、「木質構造」などの地域特性に富んだカリキュラムや、即戦力が求められる社会のニーズに応えるためのCAD・BIM教育などに加え、新しい時代に対応した総合的な建築教育と研究開発に取り組んでいます。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●総合的かつ実践的な学科目構成 ●地域特性を反映した学科目の設置 ●設計教育の重視 ・ 系統的、実践的な設計科目 ・ 卒業制作と卒業論文の選択制 ・ 充実したCADシステムによる教育 ●研究者、デザイナー、エンジニアとして、実践的に活躍している教員陣による指導 <建築学の特徴> ●あらゆる分野を統合する工学芸術 ●ものづくりの対象は「人間生活の場(空間)」 ・ 工学系のみならず、人文系の学問も大切(レオナルド・ダ・ヴィンチ的な博識さ) ・ ものづくりの対象がミクロからマクロに及ぶ(衣服から地球環境まで) ●分野間の強い連携と幅広い知識の総合化 |

| 学べる学問<建築構造学研究グループ> |

建築構造学研究グループ ■最高水準の実験装置を用いた地震などの災害に強い建築構造の研究 ■耐震補強工法の開発と、公共施設などの耐震化促進活動への参画 ■寺社建築などの歴史的建築物の耐震性に関する調査研究 |

| 学べる学問<建築材料学研究グループ> |

建築材料学研究グループ ■秋田スギをはじめとした地場産材料を有効活用する新しい構法の研究 ■繊維補強などを用いた粘り強くひび割れの少ないコンクリートの開発 ■建築部材の劣化度評価及び補修・補強技術の開発 |

| 学べる学問<環境計画学研究グループ> |

環境計画学研究グループ ■寒冷地での快適な建築空間実現のための断熱構法などの設計手法研究 ■地中熱のような自然エネルギー利用や暖冷房関連省エネ技術の開発 ■結露やカビの発生による健康被害やシックハウス問題に関する研究 |

| 学べる学問<都市・建築計画学研究グループ> |

都市・建築計画学研究グループ ■スマートシティや街並みなどの都市計画の研究及びまちづくりの支援 ■医療福祉・環境心理・伝統建築・リノベーションなどの建築計画研究 ■災害危機に対応した行政運営や地域計画のための情報システム開発 |

| 活躍が期待される分野 | 建築設計(意匠、構造、設備)/建築施工管理/建築製品開発・製造/建築行政(公務員) |

| 定員 | 40名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(工業)※ 一級建築士試験受験資格 二級建築士試験受験資格 木造建築士試験受験資格 一級技術検定受検資格(指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験) 二級技術検定受検資格(実務経験1年以上) ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

経営システム工学科

| 学科の特長 | 社会の持続的発展につながるイノベーションには、個人や企業と、それを取り巻く自然環境および社会経済環境との間の相互作用についての理解、すなわち鳥瞰的視野からの外部環境の理解が必要不可欠です。本学科はこのような理解の上に“経営”、“データサイエンス”、“SDGs”を基に数理的な手法を用いた経営工学を基礎とするイノベーションを目指し、それを実行できる人材の養成を目的とした教育を行います。このような人材はモノやサービスすなわち有形無形の価値を創造するさまざまな集団における意思決定とその実行において、中心的な役割を担うことが期待されます。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●企業経営における、情報、生産、販売、財務、組織の管理に関する経営工学手法の修得 ●経営管理や課題発見と問題解決を工学的に行うための数理的解析手法を修得し、社会へ応用する力の養成 ●鳥瞰的視野で人間社会を取り巻く環境・資源や社会・経済を理解し、多角的視点を融合して課題の本質や重要度を明らかにする力の養成 ●イノベーションの実現に必要なコミュニケーション力、実行力の養成 |

| 学べる学問<経営企画研究グループ> |

経営企画研究グループ ■コストマネジメントに関する研究 ■商品企画に関する研究 ■情報システムに関する研究 |

| 学べる学問<先端ビジネスマネジメント研究グループ> |

先端ビジネスマネジメント研究グループ ■IoTネットワーク技術とその農業応用に関する研究 ■AIシステムの医療応用とそのための基盤技術の研究 |

| 学べる学問<計画数理研究グループ> |

計画数理研究グループ ■計画数学に関する研究 ■応用統計に関する研究 ■応用数学に関する研究 ■統計数学に関する研究 |

| 学べる学問<社会環境シミュレーション研究グループ> |

社会環境シミュレーション研究グループ ■経済時系列・市場分析に関する研究 ■社会を効率よく駆動させるサイバーフィジカルシステムの研究 ■人工知能を駆使した、楽しく快適なスマートシティや便利で安全な権利価値流通の研究 |

| 学べる学問<環境マネジメント研究グループ> |

環境マネジメント研究グループ ■環境プロセス・生産マネジメントに関する研究 ■資源循環工学に関する研究 ■地域環境・リスクに関する研究 ■環境動態分析・食品化学に関する研究 |

| 活躍が期待される分野 | 経営コンサルティング、プロジェクトマネジメント、テクニカルエバンジェリスト、CSR/データサイエンティスト、ファイナンシャルプランニング、銀行、証券/生産管理、品質管理、工程管理、環境管理、ロジスティクス/マーケティング、商品開発、販売企画、販売データアナリシス |

| 定員 | 40名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(工業)※ 甲種危険物取扱者試験受験資格 ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

生物資源科学部

応用生物科学科

| 学科の特長 | 動物・微生物・植物と幅広い生物の生命現象の解明と、秋田県に特有な素材の有効利用に関する研究によって得られた成果を、産業や医療に役立てることを目指しています。本学科における教育の目標は、ライフサイエンス・食品・醸造産業における研究者や技術者を育成することです。動物・微生物・植物の遺伝子や遺伝子操作技術、清酒造りや食品開発に興味がある、研究者や技術者になりたいとあこがれる皆さん、応用生物科学科で私たちと一緒に学びませんか。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●生物資源の高度利用に関わる基礎の確立と応用分野への展開を学修 ●バイオテクノロジーの各分野を学修 ●植物、動物、微生物と広範な生物を対象とした実験実習 ●高度な分析機器の取り扱いを学修 ●食品衛生管理者資格の取得を目指せる科目群の設定 |

| 学べる学問<微生物機能グループ> |

微生物機能グループ ■微生物が他の微生物や動物・植物・環境に及ぼす影響に関する研究 ■微生物が作り出す有用物質とその生産および有効利用に関する研究 ■微生物の代謝・成長・形態形成の分子機構とその制御に関する研究 |

| 学べる学問<植物機能グループ> |

植物機能グループ ■植物の生理活性物質の構造を決定し化学合成により利用を図る ■植物の生理活性物質の生合成を遺伝子や物質レベルで解明する ■植物の細胞装置やバイオミネラルの形成過程と機能を探求する |

| 学べる学問<動物機能グループ> |

動物機能グループ ■ 癌細胞の運動抑制と癌転移抑制に関する研究 ■ 気道粘液分泌の抑制と喘息症状の緩和に関する研究 ■ ホルモン分泌の研究と新規がん検査薬の開発研究 ■ 哺乳動物の発生学をバイオテクノロジーに応用する研究 |

| 学べる学問<食品醸造グループ> |

食品醸造グループ ■県産素材の理化学的な解析や加工・醸造技術の研究 ■製品の成分分析法と評価技術の開発 ■優良な醸造微生物の育種などの研究 |

| 活躍が期待される分野 | 食品/醸造、医薬品/化学品、医療・福祉、検査・分析、公務員・公的機関 |

| 定員 | 40名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(理科)※ 高等学校教諭一種免許状(農業)※ 食品衛生管理者資格(任用資格) 食品衛生監視員資格(任用資格) 毒物劇物取扱責任者(任用資格) 甲種危険物取扱者試験受験資格 ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

生物生産科学科

| 学科の特長 | 植物は進化の過程で太陽エネルギーを利用し環境に適応した独自の育成システムを完成させ、地球上の生物を支えています。人類は食料・食品のほか建築資材や衣類など生活上必要な素材の多くを植物に依存しています。石油に代わる資源として改めて植物が合成する化合物が注目され、植物からアルコールやプラスチックなどが生産されています。これは環境保全を意識した資源のリサイクル化という現代社会ニーズとも一致しています。本学科では、植物の能力を科学的に理解し、バイオテクノロジーにより優れた機能を引出すことにより、植物生産に関する新しい産業の振興・発展に寄与できる人材を育成します。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●植物特有の生命の営みを理解するために必要な総合的な基礎学習 ●圃場実習や研究室専門実験・演習などの実践的な教育 ●植物バイオテクノロジーを利用するための先端的な教育 |

| 学べる学問<植物生産基礎グループ> |

植物生産基礎グループ ■土の成分と植物の生長の関係を研究し、植物による環境浄化技術を開発する ■病害発生の仕組みと農薬を減らしても病気にかからない方法を研究 ■生態学的・生理学的手法で資源植物の生長や増殖を合理的に制御する |

| 学べる学問<分子シグナル制御グループ> |

分子シグナル制御グループ ■生物現象を制御する化学物質を発見して、新しい農薬や環境負荷の少ない害虫防除法、作物の高付加価値化を考案する ■植物の形態形成を制御する分子メカニズムを明らかにして、植物の形を自由にデザインする |

| 学べる学問<植物資源創成システムグループ> |

植物資源創成システムグループ ■植物を利用して有用物質を創る ■環境を制御して有用植物を育てる |

| 学べる学問<植物遺伝・育種グループ> |

植物遺伝・育種グループ ■ゲノム解析などの手法を用いて、新品種や品種改良技術を開発する |

| 学べる学問<植物生理グループ> |

植物生理グループ ■澱粉の合成メカニズムを解明し、バイオテクノロジーを用いて澱粉新素材を開発する |

| 活躍が期待される分野 | 農業/園芸/緑地、農薬/肥料/種苗、農業ビジネス/公務員、化学/医薬品、食料品製造 |

| 定員 | 40名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(理科)※ 高等学校教諭一種免許状(農業)※ 毒物劇物取扱責任者(任用資格) 樹木医補(任用資格) 甲種危険物取扱者試験受験資格 ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

生物環境科学科

| 学科の特長 | 私たちの生活に身近な地域から地球規模まで広がる自然環境や生物資源に関わる問題をフィールドに密着しながら発見し、人間生活への生物資源の活用と保全、自然環境の修復と再生などに関する教育・研究を行っています。生物学・化学・環境科学などの基礎を学んだ学生は、4つの研究グループ(陸域生物圏、環境管理修復、地域計画、基礎生命科学)のいずれかに進み、秋田の山から海までさまざまな生態系を教材としながら、学科内外の異なる専門分野の研究者や地域の人々と手を携えて、人間と生物資源をとりまく環境問題の解決や環境と調和した生物資源の効果的利用に貢献します。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●自然環境と共生できる技術や社会システムとは何かを問いかける ●化学、生物学、社会科学の3つを柱とした基礎学力の向上 ●「自然や社会に学ぶ」を合言葉としたさまざまなフィールドワークの実践 ●自然の仕組みや多面的な環境保全機能の学修 ●資源循環型の環境修復技術などの学修 ●農業・農村における地域計画手法の習得 |

| 学べる学問<陸域生物圏グループ> |

陸域生物圏グループ(大気・水圏環境学研究室 土壌環境学研究室 森林科学研究室) ■人と生物をとりまく水、大気を科学する[水質評価/微量化学物質/気象学] ■環境にやさしい農業を目指す[作物生産/微生物機能の活用/温室効果ガス] ■森林の移り変わり、保全について考える[生態学、人と自然のかかわり、生物間相互作用] |

| 学べる学問<地域計画グループ> |

地域計画グループ(地域計画学研究室 環境社会学研究室) ■地域資源を活用して持続可能な地域をつくる[環境と経済の両立/地域活性化] ■人間と環境・食の関わりを研究[人々の意識や行動/地産地消] |

| 学べる学問<環境管理修復グループ> |

環境管理修復グループ(生態工学研究室、自然生態管理学研究室) ■生態系・生物機能を利用した環境改善技術の開発[湖沼水質改善/排水処理/資源循環技術] ■生物のはたらきを理解し環境をきれいにする[自然の浄化力評価/生物の土壌浄化/流域管理] |

| 学べる学問<基礎生命科学グループ> |

基礎生命科学グループ(基礎生命科学研究室) ■生物の機能を遺伝子技術で高める [植物生理機能/遺伝子組み換え/ゲノム情報] |

| 活躍が期待される分野 | 農・林業ビジネス/流通・造園、環境修復/土壌修復・水質浄化/環境アセスメント/環境計量・環境プランナー、廃棄物再生利用、食品/品質管理 |

| 定員 | 30名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(理科)※ 高等学校教諭一種免許状(農業)※ 毒物劇物取扱責任者(任用資格) 樹木医補(任用資格) 甲種危険物取扱者試験受験資格 ※教職課程の履修・修得が必要です。 |

アグリビジネス学科

| 学科の特長 | 本学科が目指すアグリビジネスとは、農業生産を基幹としつつ、流通・ 消費までを見通し、時代の新たなニーズを読み取って実現する農業・農村にかかわる多様な社会的・経済的活動を意味します。こうした活動は、農業と関連産業が連携して、農産物やその他の地域資源を活用し、新商品提案や地域ブランド化を進めて、持続可能な地域の経済力を創り上げていくことにつながっていきます。 |

|---|---|

| カリキュラムの特長 |

●複数の指導教員とのグループワークによる「プロジェクト教育」と課題解決型の学修 ●農畜産物の生産から販売・消費までを学び、マネジメント能力を育成 ●フィールド教育研究センターや地域を舞台にした実践的な教育 ●1・2年次は秋田キャンパスで学生実験や専門基礎科目を学び、3・4年次は大潟キャンパスで「プロジェクト」に所属して専門的知識や技術を修得、それらを活用する力を養成 |

| 学べる学問<先進作物生産技術開発プロジェクト> |

先進作物生産技術開発プロジェクト ■農作物(イネ、ダイズなど)の生育特性・栽培方法および農業機械・情報の利用技術を学び、多収、省力・低コストおよび環境負荷軽減に寄与する新たな技術開発を目指します。 |

| 学べる学問<先進園芸技術開発プロジェクト> |

先進園芸技術開発プロジェクト ■園芸作物(果樹、野菜、花き)の生産動向を見極めた先進的な生産技術または高度化した実用技術の開発を目指します。 |

| 学べる学問<家畜資源利用推進プロジェクト> |

家畜資源利用推進プロジェクト ■畜産資源の高度利用による新たな食肉生産技術体系の創造を目指し、肉用牛の飼育管理など畜産の知識・技術の修得とともに家畜の生理機能の解明と食肉生産技術の開発に取り組みます。 |

| 学べる学問<次世代農業基盤創成プロジェクト> |

次世代農業基盤創成プロジェクト ■農業の生産性向上や農村地域の防災・減災のための農地・水・水利施設等の管理・整備・保全技術と、農業・農村の有す多面的機能を向上させるための農村環境の評価・保全技術を学びます。 |

| 学べる学問<地域ビジネス革新プロジェクト> |

地域ビジネス革新プロジェクト ■農村地域の諸資源を活用した各種アグリビジネス、6次産業化などの新たな展開や流通システムの革新などについて学び、研究して、農業・農村の活性化に必要な知識や手法を身につけます。 |

| 学べる学問<政策・経営マネジメントプロジェクト> |

政策・経営マネジメントプロジェクト ■農業・農村の現場で話を聞き、統計を分析し、日本農業の実態に迫ります。農業政策学や農業経営学などの学問をベースに、農業・農村振興のための提案能力を育てる研究・教育を行います。 |

| 活躍が期待される分野 | 農業起業/経営企画、農産物流通、栽培技術/飼育技術、資源循環、生物環境アセスメント、農業農村整備 |

| 定員 | 40名 |

| 年限 | 4年 |

| 初年度納入金 |

【県内者】817,800円(入学金282,000円、授業料535,800円) 【県外者】958,800円(入学金423,000円、授業料535,800円) ※上記のほかに、後援会費(学生教育研究災害傷害保険ならびに学研災付帯賠償責任保険料を含む)として50,000円がかかります(加入については任意)。 |

| 目指せる資格 |

高等学校教諭一種免許状(農業)※ 毒物劇物取扱責任者(任用資格) 甲種危険物取扱者試験受験資格 ※教職課程の履修・修得が必要です |

主な就職先・就職支援

先輩たちの就職先・学校の就職支援をご紹介!

主な就職先

2023年3月卒業生実績

- ニプロ(株)

- イオン東北(株)

- 全国農業協組合連合会

- ヤマダフーズ(株)

- (株) 南部医理科

- インターフェイス (株)

- 秋田エプソン(株)

- TDK(株)

- (株)五洋電子

- 秋田精工(株)

- (株)秋田銀行

- (株)北都銀行

- リコージャパン

- 井関農機(株)

- ニプロファーマ(株)

- (株)東北フジパン

- プレミアムウォーター(株)

- ニチバン(株)

- プリマハム(株)

- 日本ハムマーケティング(株)

- 日本食研(株)

- (株)ヤマダホールディング

- NTT東日本グループ会社

- (株)竹中工務店

- (株)一条工務店

- 積水ハウス(株)

- 長谷工コーポレーション(株)

- (株)フジタ

- スタンレー電気(株)

- (株)ジェイテクト

- ニデックインスツルメンツ(株)

- (株)JVCケンウッド

- (株)富士通ゼネラル

- 東芝デバイスソリューション(株)

- 豊田鉄工(株)

- (株)スズキ

- (株)総合車両製作所

- 東日本旅客鉄道(株)

- 国土交通省

- 秋田県庁

- 秋田市役所

- 青森県庁

- 福島県庁

- 新潟県庁

- 群馬県庁

- 栃木県庁

- 兵庫県庁

- 農林水産省

- 秋田県教員

- 秋田県警察

- …など

【就職状況】

学部:生物・システム

就職率100%(就職者数279名/就職希望者数279名)

【大学院進学】

秋田県立大学院(89名)

東北大学大学院(4名)

信州大学大学院

新潟大学大学院

茨城大学大学院

筑波大学大学院(2名)

静岡大学大学院(2名)

横浜市立大学大学院

東京学芸大学大学院

静岡大学大学院

北陸先端科学技術大学院大学

名古屋市立大学大学院

就職支援

●キャリア情報センターの設置

就職活動に必要な求人情報の提供や履歴書などの添削、面接練習などのほか、将来のキャリア設計も含め、キャリア支援チームがきめ細かい支援活動を行っています。

●キャリアガイダンス

毎週1回、3年生を対象にガイダンスを実施しています。面接・エントリーシート対策などの講座やコミュニケーション能力を高めるための講座、卒業生の体験発表会など、学内外の講師による講座を開講しています。また、低学年からのキャリア教育講座など、早い時期からキャリア・デザインへの関心を喚起します。

●学内企業説明会の実施

県内外の企業の人事担当者を招き、学生と企業担当者が自由に懇談できる機会を作っています。

●企業訪問

就職推進員が秋田県内外の企業を訪問し、求人関係の情報を収集しています。また、在学生自身による企業訪問も強力にバックアップします。

●インターンシップ

2~3年生を中心に、長期休暇を利用した、単位を認定するインターンシップを実施しています。

各種制度

秋田県立大学での学びを支援する各種制度のご紹介!

秋田キャンパス(生物資源科学部)

生物資源科学部がある秋田キャンパスは、東北三大祭りのひとつ「竿燈まつり」が行われる秋田市の北部に位置しています。秋田キャンパスを北上すると「なまはげ」で有名な「男鹿半島」があり、「男鹿半島・大潟ジオパーク」として日本ジオパークに登録されている自然公園が広がっています。

小高い丘の上、ほどよい静けさに包まれた敷地に、バイオテクロノジーセンターや実験圃場をゆったりと配置。緑地と研究施設が調和した自然に寄り添うフィールドは、まさに生物資源科学部の研究拠点にうってつけです。

本荘キャンパス(システム科学技術学部)

システム科学技術学部がある本荘キャンパスは、秋田県の南西部に位置する由利本荘市にあります。周辺には“出羽富士”とも呼ばれる「鳥海山」があり、その麓に広がる「由利高原」、俳聖・松尾芭蕉が俳句を詠んだ「象潟」など、自然と文化に囲まれた場所にあります。

広々とした視界に青空がまぶしいキャンパス内は、システム科学技術学部の学び舎にふさわしく、学部棟や大学院棟、実験棟をコンパクトにまとめています。オシャレなカフェテリアや中庭は、ブレイクタイムにピッタリ。

大潟キャンパス(生物資源科学部アグリビジネス学科3~4年次)

生物資源科学部アグリビジネス学科3~4年次は、みどり豊かな八郎潟干拓地に位置する大潟キャンパスで学びます。プロジェクト教育の場となるアグリイノベーション教育研究センターや、7階建てで全館個室の学生寮も隣接しており、大自然と近代的施設が共存する、快適な学習環境を形成しています。

クラブ&サークル活動/セミナーハウス

秋田、本荘、大潟、3つのキャンパス合わせて約100団体のサークルが活動し、各種大会や学園祭において日頃の活動の成果を披露しています。体育系は、硬式野球部やサッカー部をはじめ、東北三大祭りの一つ「秋田竿燈まつり」に出場する県大竿燈会など、様々なサークルがあります。文化系は、軽音楽部や演劇部などのほか、建築関係や環境美化など秋田県立大学の特色をいかしたサークルまで幅広く活動しています。

また、車で秋田キャンパスから約60分、本荘キャンパスから約80分の、協和スキー場のすぐ側にはセミナーハウスがあり、格安の料金でゼミや課外活動に利用できます。

全館個室の学生寮

大潟キャンパスの広大な敷地内には、全館個室の学生寮「清新寮」が隣接されています。7階建ての建物は男子(2~4階120室)、女子(5~7階120室)で居住階が分かれ、食事付きとなっています。大潟キャンパスと秋田キャンパス間は授業時間に合わせてシャトルバスが運行しています。

アグリイノベーション教育研究センター

アグリイノベーション教育研究センター(AIC)は、Society 5.0時代のスマート農業に関する教育研究の拠点として設置され、地域に最適化されたスマート農業モデルの開発・実証が行われています。そのフィールドは総面積190 ha、東京ドームの建築面積の約40個分。そのうち圃場面積が164 haあり、大学附属農場の中で全国一の広さとなっています。水稲に加え、大豆や小麦などの畑作物、果樹や野菜、花きなどの園芸作物、牧草やトウモロコシなどの飼料作物が栽培されるとともに、肉用牛も飼養されています。この農業生産の大規模フィールドで、ロボットトラクターや自動運転コンバインなどの各種スマート農機を用いた演習や実習、卒業研究が行われています。

関連研究施設

【バイオテクノロジーセンター】

DNA解析技術を駆使して、本学のバイオテクノロジー研究および教育の高度化と研究活動の活性化を促進させることを目的として設置されています。同時に、秋田県におけるバイオテクノロジー研究の拠点として、県の研究機関・民間企業の研究支援、新技術の開発、共同研究を行っています。

【総合科学教育研究センター】

豊かな感性と鋭敏な分析能力、そして実用に耐える英語能力と情報処理技術の養成を目指し、活動しています。

【木材高度加工研究所】

国内の大学機関に属する研究機関として、「木材」を冠する唯一の研究所。木質資源の理想的な循環系の確立を目指して、木材の基礎物性・加工・利用に関する研究と技術開発を行うとともに、高い技術力を備えた人材を育成するため、大学院教育にも取り組んでいます。

学びの分野/学校の特徴・特色

秋田県立大学で学べる学問

- 経済・経営・商学

- 数学・物理・化学

- 工学・建築

- 情報学・通信

- 地球・環境・エネルギー

- 農学・水産学・生物

- 栄養・食物

秋田県立大学で目指せる職種

- コンピュータ・Web・ゲーム

- 機械・電気・化学

- 自動車・航空・船舶・鉄道・宇宙

- 建築・土木・インテリア

- 動物・植物

- 環境・自然・バイオ

- 食・栄養・調理・製菓

- 教育

- ビジネス・経営

- 公務員・政治・法律

秋田県立大学の特徴

- 地方入試

- 総合型選抜制度

- 大学入学共通テスト利用制度

- ネット出願

- 特待生制度

- 社会人選抜

- 独自奨学金制度

- 資格取得支援制度

- インターンシップ

- 大学院

- 学生寮

- 最寄駅より徒歩圏内

- 学生用駐車場

開く

開く

![]()

018-872-1535

- 学校No.1894

- 更新日: 2024.03.01