北海道文教大学 私立大学

患者さんの生活の質を上昇させるのはもちろん、心を救う作業療法士を目指します!

人間科学部 作業療法学科 3年次(取材当時)

杉浦 賢太朗 さん

KEYWORD

- #医療

- #作業療法士

- #リハビリテーション

- #高齢化

- #実習

- #信頼

父が獣医師だったため医療系職種に詳しく、本学に非常勤講師として勤めていたこともあり、漠然とリハビリテーションに関わる仕事がしたいと考えていました。祖父が緩和ケア病棟に入院していた時に何度もお見舞いに行く機会があり、初めて作業療法士の存在を知りました。病気の影響で麻痺が進んでいた祖父は表情がなくなっていたのですが、親身に寄り添っている作業療法士の方には心を許したように微笑んでいたことが強く印象に残ったのです。その光景に心を打たれ、家族以外でも患者さんに寄り添える作業療法士になりたいと思いました。その作業療法士の方は母が美容師だと知ると、祖父の髪を切ることを提案してくさったのです。その後は祖父の髪を母が洗う機会が増え、患者と家族とのつながりをつくりながらリハビリテーションにつなげる作業療法士の方に驚きと感動を覚えました。高齢化が深刻化する今後の日本には、専門的なリハビリテーションを行える人材が必要とされる時代が訪れるので、その専門家になると心に決めています。

作業療法士の課程がある大学を調べ検討する中で北海道文教大学を知り、自分自身の生活も考慮して勉強できると考え第一志望としました。合格するための方法として、志望大学と学科を絞り込み、集中して勉強することにしたのです。本学科の過去問題集を解いたほか、入試に必要な科目の演習を徹底して行いました。志望校を絞ると入試傾向が明確にわかるので、対策もしやすくなります。一般選抜を受験する予定の人は、大学と専攻をなるべく絞り、集中した対策と勉強を行うことをおすすめします。私はその方法で、第一志望に合格できましたから!

私が理想とするのは「ありがとう」という感謝の先に続く、「おかげさまで」との希望にあふれた言葉を少しでも多くいただける作業療法士です。大学卒業後に父が、「患者さんの“ありがとう”は自己満足だけのこともあるが、“おかげさま”は効果を実感したからこそにじみでる言葉だ」と話してくれたことがあります。臨地実習に行った際、学生の自分には技術がない分、患者さんに寄り添いたいと考え、1人でいることの多い方に積極的に話しかけるようにしました。最初は迷惑そうでしたが、映画が好きとの共通点を見つけたことで会話が弾むようになり、その患者さんが周囲の人ともコミュニケーションするようになったのです。実習が終わる際にその患者さんに「あなたのおかげでいろいろな人と話せるようになったよ」と言われ、嬉しくて父に報告したら喜んでくれました。患者さんの心に寄り添い、言葉にならない声を聞くことで、私たち作業療法士に心を開いてくだされば、「療法を施される信頼」を得られると知った貴重な体験となりました。これからもいままで以上に患者さんの声を受け止めながら心の凝りをほぐし、不安と呼ばれる心の凝りをなくせる、心を救う作業療法士になれるよう努力したいと思っています。

第一志望ではなかったけれど、いまでは北海道文教大学に入学して良かったと思っています!

人間科学部 こども発達学科 3年次(取材当時)

山﨑 美紅 さん

KEYWORD

- #教員

- #資格取得

- #こども

- #実習

- #課外活動

当初は国公立を第一志望としていて、併願先を探す中で北海道文教大学を知りました。調べているうちに保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭から最大で3つの資格が取得できるほか、課外活動が盛んで実績のある先生が揃っている、JRの主要駅から近いなど様々な魅力があることに気づき出願を決めました。現代の小学校では「小1プロブレム」と呼ばれる、小学校に入学してから学校生活に適応できず、精神的に不安定な状態のこどもの行動が問題視されています。私は小学校教諭を目指していますが、幼稚園教諭の資格を取得する勉強をすることで、根拠に基づいた対応ができるのではないかと考えました。特別支援学校教諭についても、普通学級に発達障害児が増えているとの話題を見聞きすることが多いので、卒業必修科目として学んでおくことが働くうえで役立つと思っています。

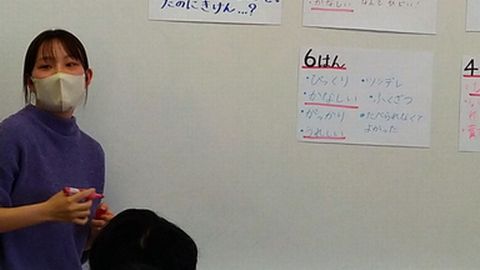

本学科は包括連携協定を結ぶ恵庭市教育委員会とともに、児童生徒の学びをサポートしたり相談にのったりする「学びの森」をはじめとする課外活動が充実していることも魅力の一つです。私は北海道教育委員会主催の「ほっかいどう教志ゼミ」にも参加しており、教員を目指す他大学の学生とも講習しています。課外活動の中でも特に印象に残っているのは、1年次に4日間、北海道教育委員会主催の「草の根教育実習」に参加したことです。実習中にスポーツイベントが行われたのですが、こどもたちが保護者や地域の方たちに声掛けをすると気さくに参加してくださいました。学年の異なるこども同士や担任以外の先生とのつながりも強く、地域全体が一つのネットワークになっていると感じたことを覚えています。小規模校ならではの魅力を知る機会になりました。

私の目標はこどもの心のよりどころになれる、安心できる場所を提供できる小学校教諭になることです。これまでは勉強優先の学生生活を送ってきましたが、残る2年間は社会の様々な事象に目を向け、こどもと関わる機会を増やし、自分の経験として取り入れられる機会には何でも挑戦したいと思っています。経験豊富な教授陣の下でいろいろなボランティアや課外活動に参加できる環境がある本学科は教員を目指す人にはおすすめで、私も入学して良かったと思っています。こどもに関わる仕事を目指している人ばかりなので先生も友人も優しく、温かい雰囲気の中で学べるのも魅力です。卒業までしっかり学んで、自分の目標を達成したいと思います。

食べることを喜び、楽しむことをこどもたちに伝えていきたいです!

人間科学部 健康栄養学科 3年次(取材当時)

髙瀬 明依 さん

KEYWORD

- #栄養教諭

- #調理師

- #管理栄養士

- #食育

- #こども

調理師免許を取得できる高校に通っていた私にとって、身につけた技術を活かす方法の一つが管理栄養士を目指すことでした。調理師の気持ちがわかる管理栄養士になれば、仕事もスムーズに進むのではないかと考えたのです。他大学も検討しましたが、オープンキャンパスに参加した時に先生や先輩たちの仲の良さに魅力を感じました。学科プログラムの時に食べたアレルギーに配慮した米粉のケーキはパティシエが作ったかと思うほどの美味しさだったこと、先輩たちの話を聞いて充実した学生生活がイメージできたことも出願の決め手です。

初めての臨地実習先は、恵庭市学校給食センターでした。衛生管理が徹底された環境で、大学での実習授業とは比べ物にならない量の給食が作られていました。管理栄養士ができあがった給食の味見をしているのを見て、管理栄養士と調理師の信頼関係の上で、おいしく栄養バランスの整った給食が作られていることが実感できました。2回目の臨地実習は総合病院で、そこの管理栄養士は、病棟で患者さんに接し、一人ひとりに合わせたきめ細かな対応をしていました。実習先では実践や見学を通して指導していただき、学びになることがたくさんあったと感謝しています。私にとっては、学生生活の中で一番スキルアップできる期間でした。

栄養教諭とは、小中学校で給食の献立を考え、食に関する指導(食育)を行って児童や生徒の健康を守る教員のことです。近年は偏食のこどもが増えており、お菓子は食べてもご飯を食べないケースもあると聞きます。食物アレルギーや病気で食べ物が制限されている、貧困により食べたくても食べられないこどももいることを考えると残念な話です。食材の好き嫌いが食事を食べない理由にならないよう、偏食をなくすサポートができる栄養教諭になりたいと考えています。こどもが好きなので触れ合える機会があり、アレルギーへの配慮は必要ながらも健康な人を対象に様々な献立を考えるのは楽しめてやりがいもありそうです。本学は総合大学として他学科と一緒に学ぶ機会もあり、医療や教育の現場について違う視点の知識を得ることができ、それらが栄養教諭になってからの強みになると考えています。食育ボランティアなど、こどもと触れ合える課外活動にも参加しているので、残る学生生活でも様々な経験を積み夢をかなえたいです。

- 学校No.4008