在学中にかかる費用のうち、大きな割合を占める学費

大学で勉強をするためには、教材費や生活費、交通費などさまざまなお金がかかります。中でも特に大きな割合を占めるのが、毎月の授業料を含む学費です。学生が大学に直接支払う学費は、何度も支払いが滞ってしまうと除籍処分を受けることも。卒業まで大学に通う上で重要なポイントなので、学費に関しての基礎知識を確認してみましょう。

学費

進学に際して、重要なのが学費。お金のことだからと親任せにしていませんか?せっかく合格しても入学金を納めなければ入学できませんし、授業を受けるには授業料がいります。どのタイミングでどのくらい支払う必要があるのか、私立大学・国立大学別に把握しておきましょう。

在学中にかかる費用のうち、大きな割合を占める学費

大学で勉強をするためには、教材費や生活費、交通費などさまざまなお金がかかります。中でも特に大きな割合を占めるのが、毎月の授業料を含む学費です。学生が大学に直接支払う学費は、何度も支払いが滞ってしまうと除籍処分を受けることも。卒業まで大学に通う上で重要なポイントなので、学費に関しての基礎知識を確認してみましょう。

私立大学・短期大学の初年度納付金の平均額

初年度納付金とは、①入学金②授業料③諸経費の合計金額のことです。学部別の平均額を示した以下の表を見ると、私立大学では文系学部に比べ医歯薬をはじめとした理系学部の金額が高いことが分かります。その差は多いところで4倍以上。ただし、医歯薬学部では近年学費を値下げするケースが見られます。これは、薬剤師養成課程の長期化や歯科医過剰を背景に志願者が減少したことを受けています。また、医学部と歯学部を比較してみると、歯学部の方が授業料は高いですが入学金に大きな差があるため、初年度1年間で支払う学費の合計は医学部の方が多くなっています。このように、授業料や入学金を単独で見て学費を比較することは禁物です。必ず合計金額を確認し、計画を立てるよう心がけましょう。

私立大学(昼間部) 学部系統別 初年度納付金の平均額(2022年度)

※出典:文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」

私立短期大学(昼間部) 学部系統別 初年度納付金の平均額(2022年度)

※出典:文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」

医・歯・獣医・薬(薬剤師コース)学部など6年制の場合や、大学院進学のことも考えておこう

医学部をはじめ、歯・獣医学部といった6年制の理系学部への進学は、学費が2年追加で必要となります。また、理系学部は文系学部と比べて大学院進学をする人が多いといわれていますが、大学院進学には大学院入学金を含む追加の学費がかかります。6年制学部や大学院進学を検討する場合は、家族にも相談し経済的な見通しも考慮しましょう。

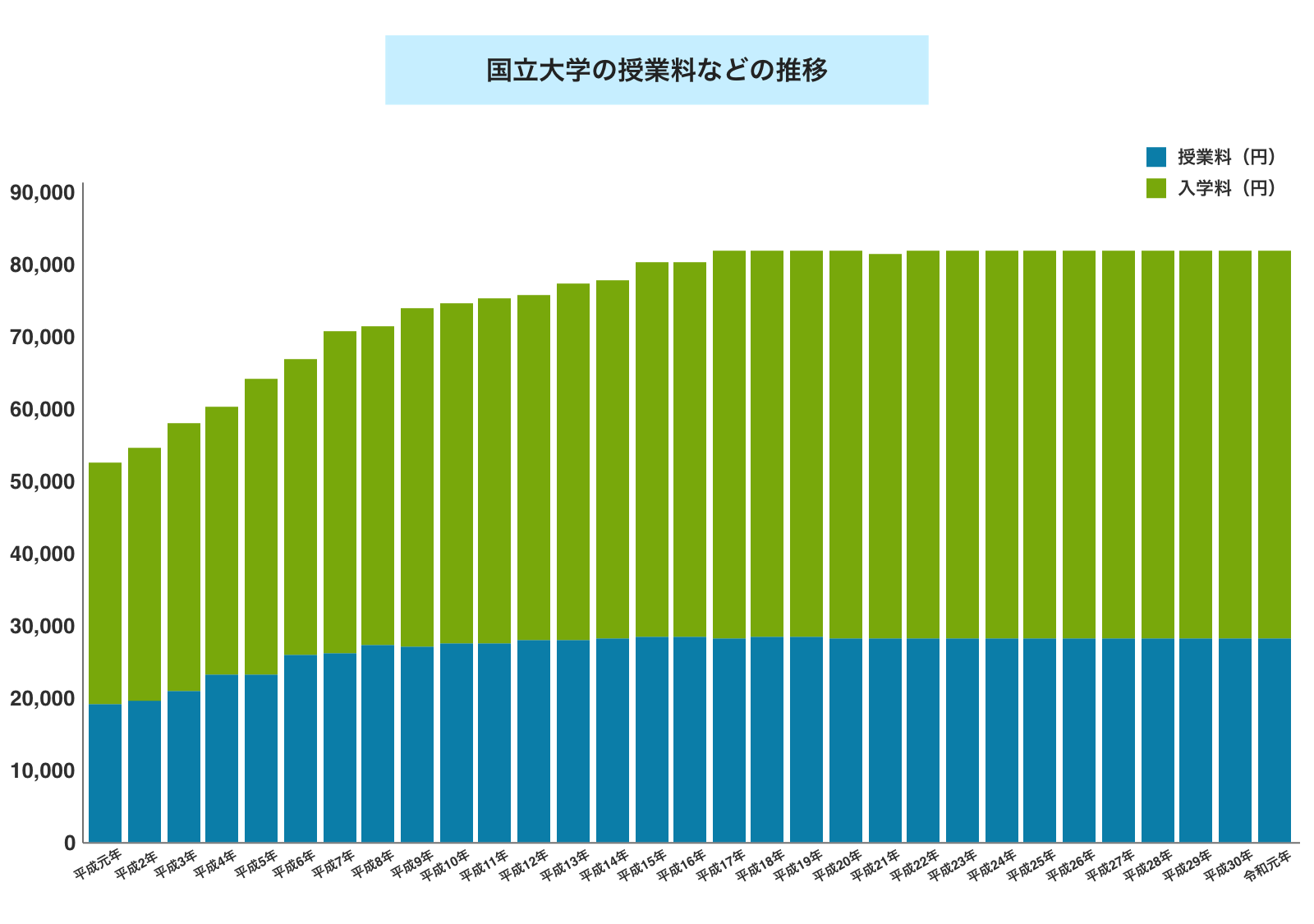

学費が値上げ傾向!?国立大学の数と学費の推移

国立大学の数は少しずつ増え続け、平成28年には86校が存在していました。国立大学に通うための学費(主として授業料、入学金)は、文部科学省により標準額が定められています。大学はこの金額に基づいて、それぞれ年間の授業料を設定しています。文部科学省の発表によると、国立大学の学費の標準額は年々増加していましたが、国立大学法人化直後の平成17年以降は、変わらず一定に保たれています(令和元年現在)。

学費が値上がりする背景

学費の標準額は社会や経済の状況を反映して設定されるため、長期間変わっていないからといって、この先も据え置きだと言い切ることはできません。平成17年度まで授業料が上昇し続けた背景には、国の財政難を受け財務省が公立・私立間格差を縮めるべきと考えたためという意見もあります。今後も金額が変わる可能性はあることを考慮しておきましょう。

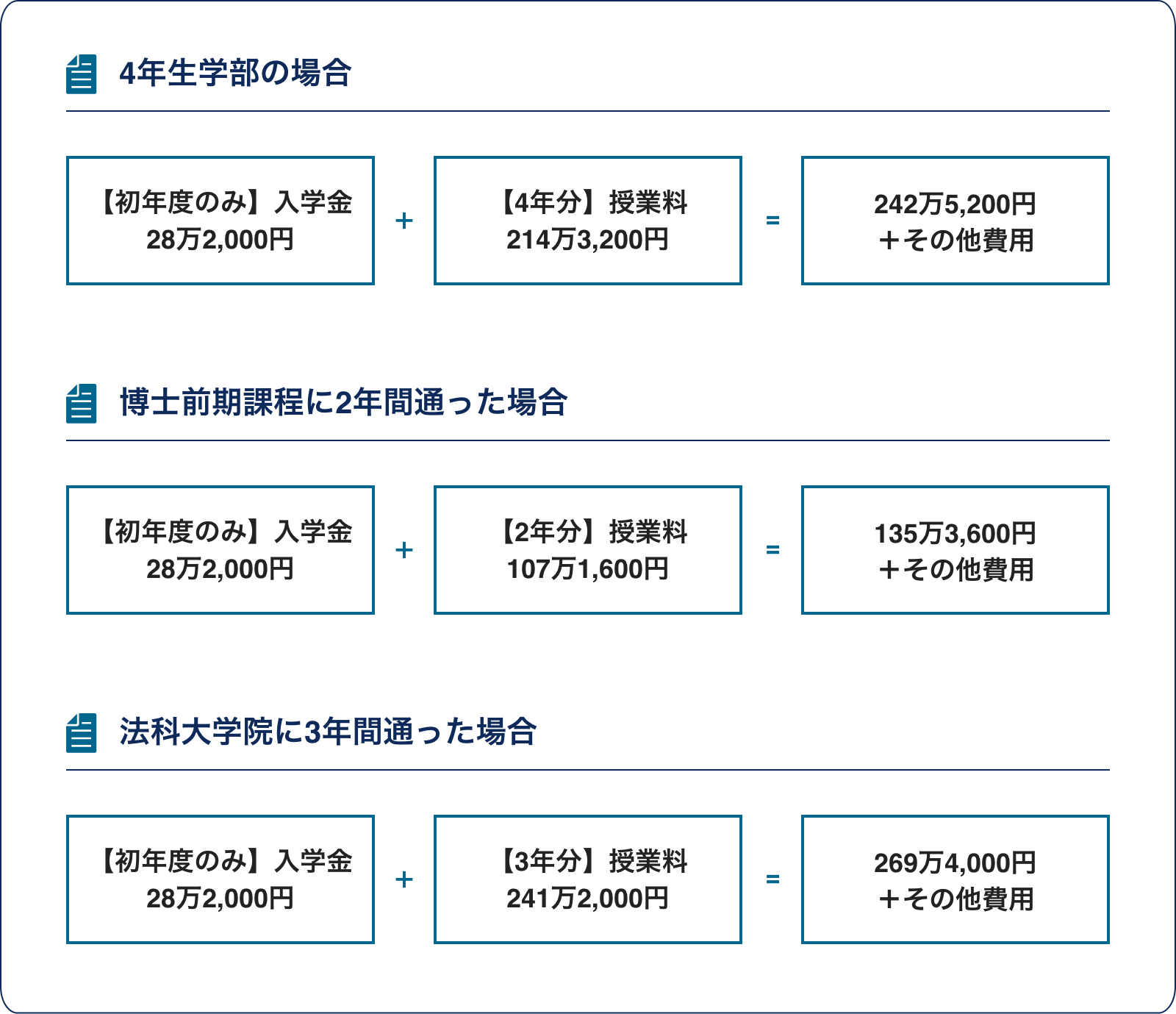

国立大学の学費

文部科学省による標準額で計算すると、法学部や文学部、理工学部などといった4年制の学部に通うために必要な学費の合計は242万5,200円となります。また実際学んでいく上では、施設設備費や実験実習費などの費用が追加で必要となります。さらに、留学を検討する場合には、その分の費用も検討しなければなりません。大学院に進学する場合も、大学と同様に授業料はもちろん改めて入学金が必要となってきます。その額は、標準額で計算すると博士前期課程2年間で135万3,600円。また、法科大学院は授業料標準額が他の学部より高く設定されており、年間で80万4,000円とされています。法科大学院へ進学する場合は、修了までの3年間で269万4,000円必要となります。

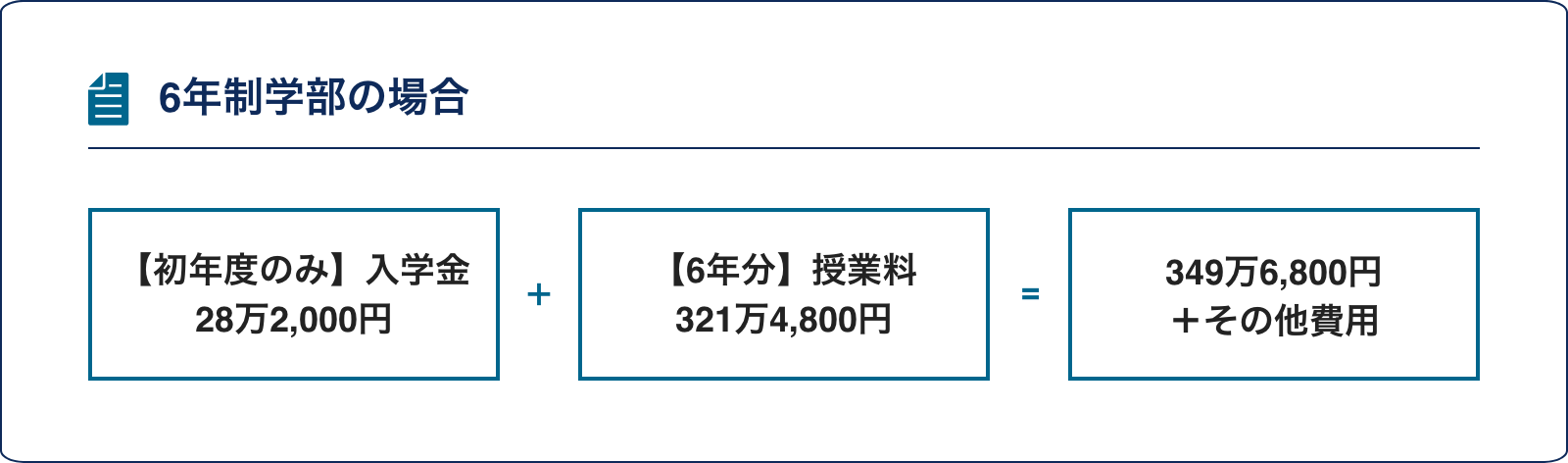

医学部など6年制の学部で必要となる学費

4年制の学部の場合と同様に、医学部や薬学部などの6年制学部を卒業するまでに必要とされる学費の合計を算出すると、その額は349万6,800円となります。ただし、医学部や薬学部は4年制の学部に比べて実験や実習が多い傾向にあるので、実験実習費などがかさみがちです。さらに医学部の大学院へ進学すれば、修了までに最短でも4年かかり、242万5,200円の学費が必要となります。

施設設備費、実験実習費、諸会費などは学部によって差がある

標準額が定められている授業料や入学金とは違い、実験実習費や学会費などといった費用がどのくらいかかるのかは、学部により異なっています。例えば、文系の学部に比べて実験の多い理工系の学部は、施設設備費や実験実習費が高くなる傾向にあります。自分の興味のある学問分野が決まったら、その分野が学べる学部ではどういった費用がどのくらいかかるのか、調べてみましょう。

授業料以外の費用(研修費用や書籍費用など)

大学で学ぶ上で必要になるのは、大学に支払う学費だけではありません。例えば、ゼミで研修に出ることがあれば研修費、参考書籍や資料を購入する教材費など、実にさまざまなお金がかかってくるものです。また、交際費や生活費、通学費、一人暮らしをする場合は住居費や光熱費なども必要です。行きたい大学がある程度絞れてきたら、自宅通学か一人暮らしかを検討しながら、入学から卒業までにかかる費用をシミュレーションしてみることが大切です。

学費免除となる場合の選考基準

国立大学に通学していて金銭的に困難のある学生を対象に、学費を免除する制度が国により定められています。学生が免除を申請し、審査に通ると全額もしくは半額の学費免除を受けることができます。ただし、学費免除の申請をするには、一定の条件を満たす必要があります。条件として、家計の総所得額の基準が定められている他、免除対象年次の前年度の学業成績に関する基準が各大学で設定されています(1年次生に関しては、高校での成績が参照されます)。その他、父子・母子家庭や長期療養者がいる家庭などの具体的なケースに関しても、細かく基準が定められています。制度の利用を希望する人は、入学までに必要書類や選考基準を調べておきましょう。

大学の学費の内訳は?

授業料に加えて、施設設備費や実験実習費、諸会費などがかかります

学費と一口にいっても、その内訳は大学や学部によって多様です。4年間を通じて授業料を支払い、初年度には入学金を納めることは多くの大学で共通していますが、学習や研究の内容によって、施設設備費や実験実習費などが徴収されます。留学を希望する場合は、留学先の大学に支払う授業料などさらに費用が必要になります。

学費の支払い方法は?

一括、もしくは2回に分けて納入します

一般的な学費の支払い方には、年度の始めにその年の分を一括で支払う方法と年度ごとに前期と後期に分けて支払う方法があります。最近では後者が一般的で、支払いのタイミングで送られてくる請求書の金額を大学の指定口座に振り込みます。ただし、初年度前期の学費に関しては入試の合格が決まってから入学までに支払う必要があります。また、学費とは別に支払う入学金は大学に対する「入学します」という意思表示のようなもの。支払い期日を過ぎてしまうとせっかくの合格が取り消されてしまうこともあるので、十分な注意が必要です。ちなみに支払った入学金は、実際には入学しなかった場合でも返金されません。複数の大学を受験する場合は、合格発表のタイミングと入学金の支払い期日をまとめて管理し、しっかりと支払い計画を立てましょう。

大学の学費は毎年同じ額?

大学・短期大学によりさまざまです

初年度にのみ支払う必要のある入学金は無視するとしても、年次が上がるごとに実験実習が増加するなど、さまざまな要因で学費は年度によって変動する可能性があります。同じ学部でも4年制か6年制かで1年当たりの金額が異なるなど、学費はひとくくりに把握することはできません。大学の中には、消費者物価指数(※)に応じて金額を変更する「スライド制」をとっているところもあります。志望する進学先での学費決定の仕方や卒業までに必要となる合計金額を、事前に必ず確認するようにしましょう。

※消費者物価指数:全国の家庭が購入する財やサービスの価格の平均的な変化を示すもの。